晴れやか心 to わらい顔

kasaros.com

kasaros.com

葉瑠☆友幸

Haru☆Tomoyuki

Haru☆Tomoyuki

持病の説明

咳喘息

呼吸器内科 初診:2002年検査

- アストグラフ(気道過敏性検査)

- アレルゲン検査(採血でアレルギー反応を起こす原因物質を調べる)

- 肺機能検査

- 喘息日誌

ピークフローメーターの値と症状、治療内容を毎日記入。

ピークフローメーター(力いっぱい吐き出した息の強さ)

※ 2023年現在のピークフロー値。グリーンゾーン(安心) 130〜160 イエローゾーン(注意) 100〜130 レッドゾーン (危険) 100以下

つねに右側の胸水貯留が500ml以上あるため、弱い。

※喘息日誌は2023年8月より記入しなくて良い。直近数年間、喘息は風邪をひいた時に起こる、どの程度で何の薬が必要かなど、症状も治療も安定しているため。

※2003年、左側の胸水を治療後は、200〜250出ていた。

2020年6月ごろ〜160〜180出ていた。

診断

- 胸水貯留のため、空気を取り込んで出す力(肺拡散能力DLCO)が弱い。

平均80%のところ、47% <2022年3月> - アレルゲン⇒⇒カビ、ダニ、ハウスダストが原因。

- 大人の喘息のため、治ることはありません。

症状

- 黄砂も反応を起こす。

- 咳がひどい。動くだけで、息が上がる。息切れ。軽い時には喘鳴はない。

- ひどい時には、横になって眠れない。背もたれを垂直に近いほどにあげ、座って眠る。

治療

-

- 吸入ステロイド薬(抗炎症薬)「フルタイド200ディスカス 20μg」を毎日、吸入。

気道の炎症を抑え、過敏性を低下させる。

- 発作時

<内服>

◎は「咳はじめ」から「症状がおさまる」まで。 ○は症状により。

◎「テオロング錠 200mg」朝・夕食後1錠、気管支拡張。

⇒⇒「テオフィリン錠 200mg」

◎「ムコダイン錠 500mg」朝・夕食後1錠、痰を出しやすくする。

⇒⇒(後発)「カルボシステイン錠 500mg」

◎「キプレス錠 10mg」夕食後1錠、アレルギーを抑える。

⇒⇒(後発)「モンテルカスト錠 10mg」

○「アレジオン錠 20mg」朝食後1錠、鼻水止め。

⇒⇒「エピナスチン塩酸塩 20mg」

○「メジコン錠 15mg」毎食後・各1錠、咳を鎮める薬

⇒⇒「漢方薬 麦門冬湯 3g」毎食前・各1包、咳を抑え、痰を切る。

○「メプチン錠 50μg 0.05mg」朝・夕食後1錠、気管支拡張。

⇒⇒咳のひどい時。

○「ライトゲンシロップ」毎食後、咳止め

<咳止めテープ>

◎「ホクナリンテープ 2mg」一日1枚。

⇒⇒(後発)「ツロブテロールテープ 2mg」

<ネブライザー>

「メプチン吸入液ユニット 0.5ml」「インタール吸入液 1%」1回/各1本。

脈が頻脈のときは、インタール吸入液のみ。

パルスオキシメーターで、脈拍数144のときなど。 - ひどい時

○ステロイド剤入りの点滴。⇒⇒(採血検査で白血球、炎症反応が上昇)

何らかの感染によることを示している。細菌が活発になるので行なわない。

○「メプチンエアー 10μg」1回2吸入。一日4回まで。6時間あける。

頻脈のときは、なるべく使わない。

- 吸入ステロイド薬(抗炎症薬)「フルタイド200ディスカス 20μg」を毎日、吸入。

胸水貯留

呼吸器内科 初診:2002年検査

- 胸部レントゲン

立位では、胸水は下のほうから溜まるので、横隔膜に隠れて見えない。

300ml以上で、横隔膜と肋骨のあたりに白く見えるようになる。

少量の胸水は、側面のほうが分かりやすい。

当初は正面からと側面からの2枚、撮影していた。

当初は正面からと側面からの2枚、撮影していた。

いつの頃からか、正面からの1枚になっていた。

側面から撮影しなくてもわかるほどの量が続いている。 - 胸部CT

診断

- アルブミンが不足 ⇒⇒ 膠質浸透圧が低下 ⇒⇒ 血管内の水分が血管外に漏れ出す ⇒⇒漏れ出た水分は、胸腔内に貯留し、胸水となる。

※膠質浸透圧(こうしつしんとうあつ)は、血漿中のアルブミンなどのタンパク質によって生じる浸透圧のこと - 肺の容量と胸水の量の目安

肺の容量は、成人で左右それぞれ3リットルずつ。

肺の容量は、成人で左右それぞれ3リットルずつ。

2分の1ぐらい=約1,500〜2,000ml 貯留

<息苦しさあり。除水が必要>3分の1ぐらい=約500〜1,000ml 貯留

<症状なし。外来にて経過観察>

少量=500ml 貯留。抜かない。 - 胸膜穿刺は、超音波で量と位置を確認して行なう。

- 蛋白漏出性胃腸症

が原因。臓側胸膜のリンパ管形成不全による再吸収不良。滲出性。

が原因。臓側胸膜のリンパ管形成不全による再吸収不良。滲出性。

症状

- 胸水が貯留。多い時には肺を圧迫。

- 息が深く吸えない、軽い咳が出る。

- 平坦な道を歩いていて、息苦しくなって立ち止まる。

(目安=350m、徒歩5分の距離。100m<胸水900〜1,000ml時>、200m<胸水700ml時>ぐらいの所で立ち止まる。)

軽い動作を数分、続けたときに息切れがする。

息苦しくなった時、歩いたり動くのをやめて、口すぼめ呼吸をする。

息苦しくなった時、歩いたり動くのをやめて、口すぼめ呼吸をする。

呼吸が整ったら、歩いたり動いたりを再開する

(口すぼめ呼吸=息を吸って、すぼめた口から吐く呼吸法。

吸う1、吐く2になるように、徐々に口をすぼめる) - 腹式呼吸

仰向けになって膝を立てる。手を胸と腹に置く。

鼻から息を吸い込み、お腹が膨らむのを手で確認。

お腹の力を抜いて、口をすぼめてゆっくりと息を吐く。お腹が凹むのを確認。

吹き戻し(ピロピロ笛・三方巻鳥)を使って、トレーニング。

吹き戻し(ピロピロ笛・三方巻鳥)を使って、トレーニング。

息が続かなかったり、咳が出たりしながらでも、

(賛美)歌を歌い、録音。

横隔膜(筋肉)が鍛えられ、呼吸リハビリとなる。 - 酸素濃度が低下。

パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)を常備。正常値:96以上

パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)を常備。正常値:96以上

脈拍が安定する20〜30秒後の酸素飽和度(SpO2)の数字を見る。

マスク装着して歩いた後や、マスクをしたままの会話などは、SpO2は93〜95%くらいになる場合がある。その時に、呼吸困難が強いかどうか、が重要。 - 横になって眠ろうとすると、咳が出て眠れない。

背もたれを垂直に近いほどにあげ、座って眠る姿勢が楽です。

背もたれを垂直に近いほどにあげ、座って眠る姿勢が楽です。

- 溜まっていた部分は、肺がつぶれて、無気肺になっている。

ステロイドホルモン剤の副作用

- 急に内服を中止しない。

- 免疫の低下が低下するため、感染症にかかりやすい。

うがい、手洗い、マスク着用、人込みを避ける。

採血検査で、サイトメガロウイルス感染症などを検査。 - 長期使用で、皮膚は薄く弱くなる。生体反応で出来た体液が皮膚の破れたところから出てくる。(浸出液)

かきむしって皮膚が厚くなっているところがひび割れると、リンパ液が出てくることもある。傷や症状のある所にはカバーして保護する。 - 血糖値の上昇

- 骨がもろくなりやすいため、予防薬を内服

- 消化性潰瘍の予防のため、胃薬を内服。

- むくみ(体内に塩分が溜まりやすくなる)

- 不眠、過剰な眠気、覚醒

- 筋力低下

治療

-

- 胸腔穿刺 (胸腔に溜まった胸水を抜く処置。)

- 胸膜癒着術(外科手術にて、胸膜をくっつけ、胸水のたまるスペースをなくす)

- ステロイドホルモン剤「プレドニゾロン」の服用

⇒⇒持病による免疫低下があるため、1日20mgから開始。

細菌の感染を抑える薬「ダイフェン配合錠」を併せて服用。

胃酸の分泌を抑える薬「ランソプラゾールOD錠 15mg」を併せて服用。

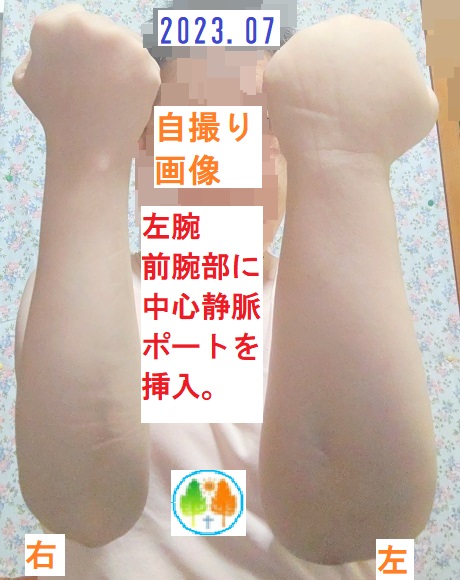

リンパ浮腫

消化器内科 初診:1989年検査

- リンパ管造影(1983年入院時)

両足の甲から造影剤を入れる。 - リンパ管シンチ

腰から下、下肢(1989年入院時)

首から下、四肢(1997年入院時)

親指と人差し指のあいだから薬を注射。刺された瞬間から汗だくです。

親指と人差し指のあいだから薬を注射。刺された瞬間から汗だくです。

診断

- 浮腫

血液中のタンパク質・アルブミンなどが不足することにより、血管外である皮下組織に水分が出る。 - 蛋白漏出性胃腸症

が原因。左側リンパ管形態不良、形成不全、拡張による。

が原因。左側リンパ管形態不良、形成不全、拡張による。

症状

- 浮腫のある時は、だるい。(腕も脚も左が強い)

- 指で押すとへこんで、しばらく戻らない。

手の甲からの採血では、指で押してへこませてもらうと、血管が見えやすいので、看護師さんに伝えます。

手の甲からの採血では、指で押してへこませてもらうと、血管が見えやすいので、看護師さんに伝えます。

- 浸出液(滲出液・体液)

浮腫のひどい状態が続くと、点滴を抜いた後の皮膚の穴や傷口からじわじわとにじみ出てくる。感染のない状態では透明から淡黄色。 - 浮腫のある手は、物を落としやすい。

- 浮腫のある足は、足首周辺も動かしにくく、つまずきやすい。

治療

-

- 弾性着衣(ストッキング、スリープ、ミトン、包帯)を使用。

- 利尿剤の服用。

- 就寝時、浮腫のある足や手を10センチほど挙げて寝る。

脚なら足のほうを、腕なら手を心臓より高い位置に保つと、リンパ管内の液は心臓に向かって流れる。。

※「脚」は付け根から足先まで全体。「足」はくるぶしから指先まで。

「腕」はわきの下から指先まで。「手」は手首から指先まで。 - 腫れたほうの手で重い荷物は持たない。

店内や、荷物の多い時の屋外で、カートを利用しています。

店内や、荷物の多い時の屋外で、カートを利用しています。

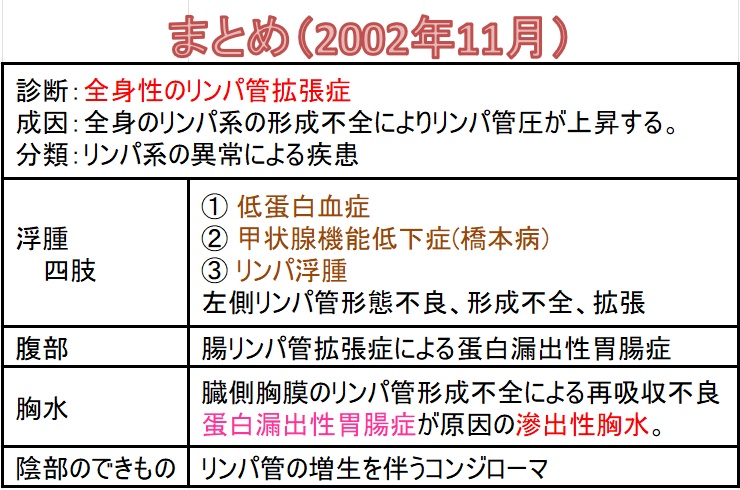

(腸リンパ管拡張症による)蛋白漏出性胃腸症

消化器内科 初診:1989年検査

- 採血検査

TP(トータルプロテイン・総蛋白)正常値:6.6〜8.1

⇒⇒葉瑠☆友幸は、3.6〜4.2

ALB(アルブミン)正常値:4.1〜5.1

⇒⇒葉瑠☆友幸は、2.0〜2.4

IgG(免疫グロブリン)正常値:861〜1747

⇒⇒葉瑠☆友幸は、80〜130

診断

- 全身のリンパ系の形成不全。

左ひざ下部リンパ漏出と左大腿から腸骨部フローの不良、腹部リンパ形成不良などで、便から栄養などが漏出。 - 進行性。治ることはありません。

- 持病のことを前向きにとらえて、(精神的に)常に明るく生活することで、免疫力アップにつながる。

1999年〜2000年頃、妊娠・出産に関しての話。

1999年〜2000年頃、妊娠・出産に関しての話。

<婦人科>

○ 胎児に栄養が行くため母体に影響がある。

母体適応( むくみ、蛋白尿などの 妊娠中毒症状 )

○ 胎児も栄養不足で異常が出る可能性もある。

小さい赤ちゃんが出来るなど

○ 早産

○ 状況次第で早い時期に入院して点滴治療など。

妊娠時、 総蛋白 5.5以下の場合は 入院をして IVH点滴。

○ 胸水の増悪により、妊娠継続が不可能になる場合もある。

<消化器内科>

○ 甲状腺は血液検査を定期的にして服用量を調整

○ 風邪を引きやすいので、3月頃妊娠するのが時期的に良い

○ 妊娠すると低蛋白になるので、蛋白の値が落ち着いている時に妊娠するのが良い。 (妊娠の有無にかかわらず、諸病を増やさないためにも 総蛋白(TP) 5.5以上 維持!!)

<栄養士>

○ 3月を区切りにしてアルブミン3.0以上 総蛋白5.5以上 を維持する。食事療法、栄養食品摂取、点滴を継続。

結婚・離婚・親との死別など、折に触れ幾度か質問。

結婚・離婚・親との死別など、折に触れ幾度か質問。

<働くこと>

栄養値の維持が大切。働かないで、治療に専念。

食事療法の関係で、在宅でできることならば良い。

<補助など>…各種機関、主治医に問い合わせ。

障害年金をもらうほど、悪くない。難病指定でもない。⇒⇒補助等の関係に該当なし。

安静にしておく必要はない。症状が出たら、それに対して治療すればよい。

安静にしておく必要はない。症状が出たら、それに対して治療すればよい。

パソコン入力など、在宅でできることならば、どんどんすれば良い。

症状

- リンパ浮腫(四肢)

- 習慣性丹毒

傷などにより皮膚の発疹が生じる。39度台の高熱。 - 慢性下痢 (腹痛と下痢を繰り返す下痢型)

器質的疾患…蛋白漏出性胃腸症と、機能性疾患…過敏性腸症候群が原因。

便意を伴う腹痛。排便後、腹痛は軽減。ガス症状。 - 胸水の貯留

(滲出性)

(滲出性) - 低蛋白血症、低アルブミン血症

- 免疫力の低下

(免疫グロブリン(IgG)の漏出 による) - 低カルシウム血症

(カルシウムの漏出 による)

治療

-

- 食事療法(高カロリー、高蛋白、低脂肪食)

- 成分栄養剤「エレンタール 80g」一日1袋 300kcal。

消化を必要としない栄養素で構成された栄養剤。

フレーバーは、オレンジ、パイナップル、青りんご、グレープフルーツ。

エレンタールと一緒に、ぬるま湯で溶かして、一時間かけて飲みます。

他には、梅、コーヒー、トマト、ヨーグルト、コンソメ、マンゴーなどもあります。 - 点滴「アルブミナー25% 静注12.5g」50ml(血液製剤)を毎週1回、1本投与。

かかりつけ医 3回/月、あとの1〜2回は大学病院。 - 利尿剤「フロセミド錠 20mg」の1日1回、服用。

- 腸の働きを助ける薬「ビオフェルミン錠剤」を朝・夕食後に服用。

腸の働きを整え下痢や腹痛を改善する薬「イリボーOD錠2.5μg」を朝食後に服用。

⇒⇒(変更)漢方薬「五苓散」一日3回、食前に服用。

下痢を抑える頓服「ロペラミド塩酸塩カプセル1mg」

- 骨粗しょう症治療薬「リカルボン錠 50mg」(4週に1回)を服用。

「ロカルトロールカプセル 0.25μg」を朝・夕食後に服用。

⇒⇒ (後発)「カルシトリオールカプセル 0.25μg」 - 季節型インフルエンザ予防接種、2回接種。

甲状腺機能低下症(橋本病)

小児科 初診:1983年検査

- 採血検査

FT3 正常値:2.5〜3.5

FT4 正常値:0.70〜1.25

TSH 正常値:0.61〜4.23 - 超音波検査

診断

- 心臓の予備力が弱い。心臓はゆっくりと静かに打つ。

- 甲状腺は萎縮してしまい、超音波検査のエコー画像に映らない。

- 治ることはありません。

症状

- 寒がり。低い平熱。

- 風邪をひきやすく、こじらせやすい。

- まぶたが腫れる(二重→一重)

- 歯ぐきの腫れ

- 胸水、腹水

- 脈拍は弱く、ゆっくり打つ。徐脈。

- のろい会話。頭の回転が悪い。

- 乾いてカサカサのむくんで腫れぼったい皮膚

- かすれた声

- 目覚めが悪い。低血圧。

- 一日中眠気があり、眠たがり屋。

治療

-

- 甲状腺ホルモン剤「チラージンS錠 50μg」を朝食後に服用。

- うがい薬は「ハチアズレ顆粒」。

イソジンは禁止。イソジンうがい薬に含まれるヨウ素(ヨード)が甲状腺機能障害に影響を及ぼす。

最終更新日:

最終更新日: